艺术家们是如何在鳌湖艺术村里生活、创作的?抱着此般好奇的游客不在少数。而当他们走进鳌湖艺术村,人们吃饭、喝酒、闲聊,或是足不出户地创作,道路干净,村民在公共艺术作品旁散步、跳舞、跳房子,这个村子似乎并没有想象中神秘。

但对比六年前的鳌湖,经过艺术家们参与设计改造的「社区营造」,已逐渐将古村及社区空间与人连接在一起。

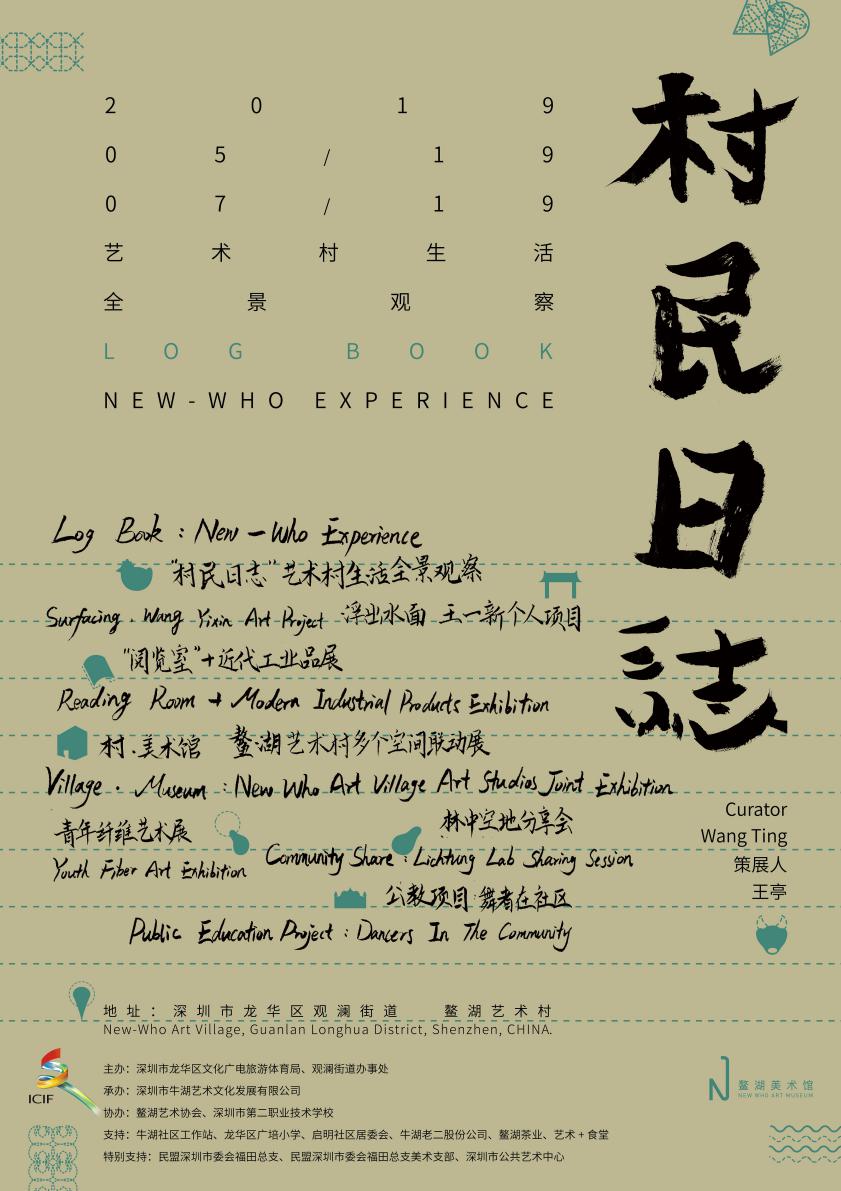

活动海报

从5月19日开始,围绕鳌湖社区营造的「村民日志:艺术村生活全景观察」系列活动将持续两个月,开幕式将在5月19日周日下午三点举行。

系列活动分四个部分,“村民日志:艺术村生活全景观察”主题展览,各界共商社区营造的对谈分享会,现代舞与广场舞相互交融的公教项目,开幕式及艺术体验市集。不管你是艺术家、本地居民、社会学研究者、城市规划师、游客、媒体人、政府管理者,都能参与其中。

还比人们乐于在社交平台用影像分享自己的生活点滴,「村民日志」系列活动将以艺术呈现、社区分享、互动体验、艺术市集的形式,向外界展示鳌湖艺术村日常生活的横截面。

图说:加村民日志的鳌湖艺术家赵武阳(中)在美术馆的“一日工作”

1、一本好玩好看、有学术价值的「村民日志」

初夏某夜,饭毕,叶文在鳌湖在地艺术家的微信群里呼朋引伴:我在美术馆,谁来喝酒聊天?几人附和后,也有兼任艺术家的家庭主妇调侃,“不用辅导作业就是人生赢家”。

几个人围着石桌,骆太生说起最近修复古钱币,刘斌中途才来,因为修改纹身作品集迟到了。

大多数艺术村夜晚的对话,与会者第二天就不记得了,但叶文打算保存下这一晚,“我会在数十次对谈中,截取每次聊天里3分钟没头没尾的录音音频,拍下现场的拍立得照片,把喝完的啤酒罐进行再创作。”

他给作品取名《大合唱》,将在“村民日志:艺术村生活全景观察”主题展览上“暴露”这些小型聚会的只言片语。

从4月开始,鳌湖美术馆一楼变身“艺术家活动中心”,包括叶文在内的艺术家们在美术馆进行自己的日常生活:“喝酒聊天”的夜晚,“盘腿拉坯”的工作常态,五彩斑斓的瑰丽的梦,一些玩耍,短暂的争执。

而这些经过留存和再加工的音、画、物、行为,将在5月19日活动开幕式当天,以多媒体作品的形式,展出鳌湖艺术村“特殊的日常氛围”,呈现社区营造在鳌湖的成果或现象。

图说:张利华在鳌湖美术馆内的“一日工作”是把一张桌子用纤维艺术的方式包裹起来

参与者有鳌湖艺术村居民和不同学界的文化工作者,包括王一新、彭宇,邓春儒、叶文、Ken Malson(美国)、何程高、张碧霄、李延军、吴奕宏、徐洪波、黄日华、赵武阳,吴玉莲、项新、彭立彪、陈晓彬、吕勇等。

此外,主题展览还包括在启明学校展出的新媒体艺术家王一新个人项目、“阅览室”+ 近代工业品展、青少年纤维艺术展,以及艺术村里多个艺术空间联动展,都将共同展示鳌湖艺术村更“全景式”的日常生活。

策展人王亭说,策展团队力图打造一本深圳独有的、多形式多样本的村民日志。以观者角度,它是好玩好看的:可以一窥艺术村鲜少对外展示的艺术日常,亦是观澜文化小镇的一份视觉文化大餐。而从学术角度上,日志是有价值有意义的:在本土社区的经济及文化发展日趋同质化的今天,这样的古村社区生活样本,将为社区营造课题的研究贡献一个相对完整的案例。

图说:新媒体艺术家张碧霄在鳌湖的工作室兼空间——393空间

2、广场舞和现代舞相互浸润,艺术与生活共融的社区营造

在鳌湖,每一次艺术活动都有艺术家与社区居民携手参与,“艺术”直接影响社区生活。

如果让平时习惯编排动作的社区广场舞者,去尝试艺术家地现代舞,会有什么化学反应?村民日志的奇幻一页,是广场舞和即兴现代舞的融合工作坊。

在4月中旬到5月底,牛湖红扬广场舞协会的广场舞爱好者,在现代舞艺术家彭宇的指导下,尝试现代舞的即兴表演形式,多次工作坊后创作排练出崭新的作品,择日展演。

阿姨们喜欢即兴舞蹈吗?排练导师彭宇说,有人放弃,有人喜欢,玩一玩的阿姨们当中,有人享受当下的舞蹈,有人依然保留广场舞的动作惯性,但至少可以对后现代的表达方式多一些了解,多一种选择。

对于鳌湖的社区营造,常驻鳌湖的美国艺术家Ken Malson看来非常“灵活”。他和策展人王亭的社会学空间作品“林中空地”此前就是一块闲置的空地,运用艺术手法改造原有建筑,做出既有艺术价值又惠于社区居民的作品。

“林中空地”是鳌湖的社区种植园地,也是艺术家们对鳌湖艺术生长和社区营造的情怀所在。从4月中旬到6月中旬,共商社区营造的对谈分享会就将在“林中空地”举行。

分享会分三组,有学界代表的探讨,拟邀艺术机构负责人、媒体人、鳌湖艺术村发起人和在地艺术家;也有青年艺术工作者对古村、艺术村的观察对碰他们将带来新一代对社区的观感;社区营造更离不开当地执政管理者的信任与支持,艺术村代表将于本地居民代表、政府部门代表展望鳌湖未来。

图说:林中空地

3、自然生长的艺术,自然生长的社区营造

与众多艺术展不同的是,鳌湖的艺术活动大多“就地取材”:艺术生长于此,呈现于此,艺术活动结束后,又回馈社区。持续不断的文化活动、前沿艺术活动、讲座及艺术展览、公共艺术教育活动,鳌湖以艺术项目参与及引领社区文化生活。

本次系列活动的开幕式,策展团队将召集多项艺术及社区生活体验项目,提供村民体验艺术、艺术文创产业与外界交流合作的环境。

居民曾小英(化名)说,只要有时间,版画、手工等艺术体验都会带孩子参加,她直觉10岁的孩子“无论以后学什么,画画都是很有用的”,晚上也喜欢和先生小孩到湖边散步,听听年轻艺术家们在路边弹吉他唱歌。

叶文之前住过梧桐山和北京的艺术区,“虽然住了艺术家,但大家零零散散的,几乎没有参与到社区营造中”。他曾被邀请参与深圳城中村改造的艺术项目,但未在其中生活过的“介入”并不适合“慢热”的他。

选在搬到鳌湖,是因为他喜欢自然地创作,自然地生活,创作和生活不要分太开。“鳌湖的社区营造是自然的生长,而非突然地介入,不是做一两场活动就撤走的。”

这种“自然生长”正是鳌湖艺术村发起人邓春儒期望的,真正将艺术生活化的概念落地实现。

2015年伊始,鳌湖艺术村开始举办每年一届的品牌项目——“鳌湖艺术节”,以“艺术”直接影响社区生活。每一次鳌湖艺术村的艺术活动,都以直接的、大范围的角度,去全面呈现和探讨艺术家的工作,以及其对所在社区产生的影响

经过六年多的建设,鳌湖艺术村已驻扎了近百位艺术家及艺术工作者。鳌湖正从一个平凡的城际边缘村,正在逐步转型成为深圳文化艺术领域内的新生力量群体。

(通讯员:刘芳宇、王亭)