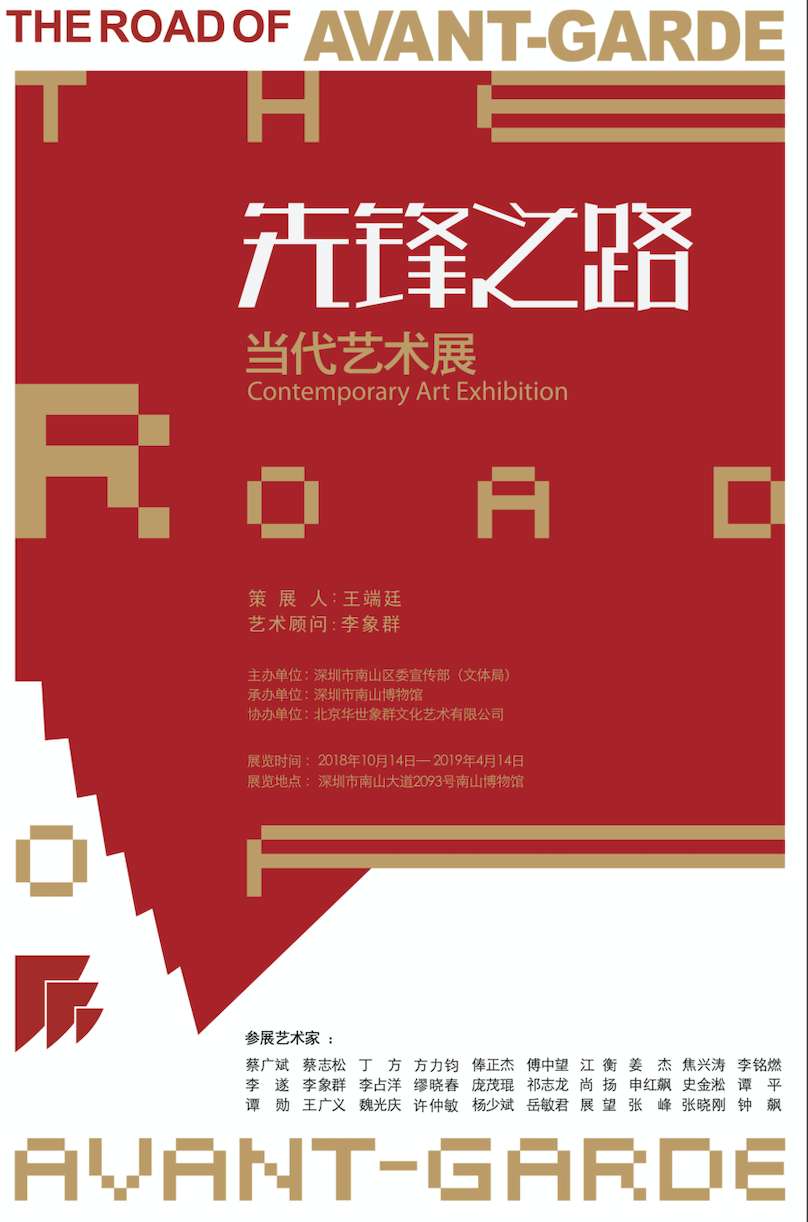

10月14日上午,由深圳市南山区委宣传部(文体局)主办,深圳市南山博物馆承办的2018“先锋之路——当代艺术展”在深圳市南山博物馆隆重开幕。本次展品涵盖了近40年以来不同门类的30位著名艺术家的60件作品,艺术家年龄跨度从“40后”到“80后”,作品包括绘画、雕塑、装置和影像等艺术门类,兼顾形式主义与观念主义、具象艺术和抽象艺术等不同艺术类型。展览不仅反映了改革开放以来不同代际艺术家在艺术观念上的变化和差异,亦是中国当代艺术自改革开放至今40年发展演变的一个缩影。

“先锋”是一种身份和角色,也是一种使命和理想。40年来,中国当代艺术完成了从借鉴西方现代艺术观念和语言形式到构建独立艺术体系的巨大飞跃。依时间为线索,参展作品既反映了共同的时代精神,又体现了每个艺术家的个人特色。正如策展人王端廷指出的,这些艺术家有人致力于通过语言和观念的创新,探索中国传统艺术的当代转换;有人热衷于借助历史和现实形象表达自己内心的强烈情感;有人采用观念主义的现成图像挪用手法,表达对人类历史和文化的批判态度;有人通过抽象的语言呈现自己真实而隐秘的生命状态;有人利用新兴的数字技术建造出虚拟的世界,为我们带来超现实的奇异景象。无论采用什么语言,这些作品都表达了艺术家对千变万化的物质世界的新认识,对纷繁复杂的社会生活的新感受,对神秘莫测的精神世界的新发现。整个展览可谓佳作荟萃、异彩纷呈。

作为此次展览的配套活动,开幕当天下午,策展人王端廷将举办主题为“什么是中国当代艺术”的学术讲座。讲座从中西历史和艺术比较的角度,辨析中国当代社会的本质特征,阐述中国当代艺术的起始时间,分析中国当代艺术的语言风格、创作方式、价值取向及其外部关系,为听众提供一把打开中国当代艺术之门的钥匙。

据悉,此次展览分为室内展场和户外展区2个部分。室内展区包括深圳市南山博物馆的1号展厅和一至四层的公共空间,主要展出绘画、影像、机动装置和小型雕塑作品,展期为2个月。户外展区包括南山博物馆广场和南山文体中心广场,主要展出大型雕塑和公共艺术作品,展期为6个月。

公共艺术可以改善城市空间的文化品质,有助于提高市民的审美修养。该展览主办方有意探索城市公共艺术呈现新方式,尝试以六个月为展览期限,并将有选择地更换部分艺术作品,甚至可能把一些作品永久性地留在深圳,为这座年轻的城市注入新的文化活力。

附:相关作品信息

01 尚扬\《H地》-23\39x72cm\布面油彩 丙烯\2012

面对尚扬的作品,我们首先能感到一种时空的错位,在那里,山峦和云气的形象是松散的,与其说是描绘了某种自然的景观,不如说是通过移植、并置、拼贴和组合自然的片段形成自然的肌体。一方面他使用着传统的画布和油彩,另一方面他借助数码技术获得的图像来形成画面的组合。可以说,他在自己的艺术过程中,既连接起古代的图像与当代的视像,也连接起传统的技法与当代的"反技法"。正是在这样一种混合的语言表达中尚扬塑造出了一种从可视的事物之中超越出来的视觉图景。

02 丁方\《圣灵的火焰》\90×180cm\综合材料\2007

从这种意义上来说,丁方的风景是很难归类的,它是在回望绘画历史的基础上融合众家之长的产物。丁方是当今少有的学者型的画家。他不仅对绘画技法的历史有深入的研究,而且能够深入到更大的社会史和文化史的背景中来理解艺术。丁方从不担心自己的艺术不够前卫,他希望留下来的并不是个人的聪明才智,而是用自己的聪明才智去发现属于人类的具有永恒价值的东西。在这个盛行微观叙事的时代,丁方的风景难免宏大叙事的指责。但是,与自然、人类、历史、文化等等有关的宏大叙事本身并无可厚非。人们担忧的是,宏大叙事通常难免虚假高调之嫌。但是,丁方用他坚持不懈的阅读和行走告诉我们,他的画面所传达的,正是他在世世代代先人们于其生息的大地上所看到的景象。惯于在历史文献和人文地理中行走的丁方,用他的辛劳和受难,以身体的极限与先人沟通,从而获得超越时空的见地。在这种意义上,我们可以说,丁方所创造的风景,是人类共有的风景。

03 王广义\《大批判-欧米茄》\150×150cm\布面油画\1998

导致《大批判》产生的原因是非常偶然的,毫无疑问也是和我那个时期思考的一些问题相关。那个年代,大量的西方商品刚刚进入中国,像可口可乐、万宝路烟,而文革期间大量非专业的人画的一些很幼稚的报头来表达他们的态度,从绘画语言上非常拙,形也不准,但确实有一种力量,我也想找到怎么来使用它,我把其中一个工农兵的《大批判》报头打格放大成一米乘一米,画到画布上原样临摹下来,放到墙角儿,好几天也不知道怎么处理。

很偶然,在那个喝可乐挺奢侈的年代,我偶然喝了一罐可乐,把可乐罐放到地上,突然觉得很有意思。画出来之后表面上看很有趣,也涉及到一些很复杂的问题,最初没有想这么多,在创作之后随着时间的推移和交流,有一些思想慢慢阐释出来,《大批判》就是这样产生的。

04 张晓刚\《大家庭》\70 x 98 cm\丝网版画\2007

“从1994年到1996年,我选择了‘大家庭’这个主题,以反映个人与社会之间的关系”。在2007年的一次访谈中,张晓刚谈到:“这种艺术风格使我能够探究这种关系究竟是什么,以及其中的某些冲突,和社会中存在的相互依赖关系……家庭毕竟是一个集体的概念,而家庭对我们这一代人来说有着非同寻常的意义,它紧紧地同我们的集体记忆绑在一起。正因为这样,我从2000年起开始在自己的艺术中反映这种复杂的,在人和他们所经历的动荡生活之间产生的这种关系。”

05方力钧\《2013-2016》\122x163cm\木刻版画\2016

方力钧学版画出身,他一直期望在版画上有所突破,版画尤其木刻,历来适合制作小品,诸如书籍插图之类。而方力钧的版画追求完整的独幅创作,以及尺幅的巨大和视觉冲击力。巨大而能持刀法的流畅自如,是方力钧木刻版画的技术难题,也是方力钧在版画制作上的贡献。他使用工业电锯等工具,因此刀法显得格外锋利、强悍、霸道和气派,迥异于传统木刻刀的细腻和纤巧,而具有一种工业工具般的力度,正是这种工业工具带给作品刀法的力度。使他的版画系列作品,迥异于油画无笔触感——使形象突出而不是油画味道的突出,迥异于水墨画的非笔墨性特性——淡然浪漫中的无奈,而方力钧的版画则把他体验到的人生无奈无助表现得更强烈,也是方力钧作品中较少有的悲怆感觉。(栗宪庭)

06 岳敏君\《旁观者》\200x230cm\布面油画\2011

参展记录:2017年12月2号“再偶像中的原形 岳敏君”个展,湖北美术馆。

2015年,“夜莺”个展,丹麦欧登塞Brandts 13美术馆。

2014年,“大脸画”个展,南京艺术学院美术馆。

2013年,“岳敏君 偶像制造”个展,澳门艺术博物馆。

2012年,“狂笑的影子”个展,法国巴黎卡地亚基金会。

2012年,苏州金鸡湖美术馆开馆展 群展,苏州文化艺术中心。

07 庞茂琨\《依玛乌斯的新菜单》\220x160cm\布面油画\2017

卡拉瓦乔《以马忤斯的晚餐》--庞茂琨 《依玛乌斯的新菜单》

《以马忤斯的晚餐》表现耶稣复活后第一次向门徒显现的情景,庞茂琨将原作桌面上的食物换做一个点菜的二维码,原本“门徒认出了耶稣”的瞬间变成了“商讨如何点餐”,也许难住他们的是没有手机……

08.蔡广斌\《自拍·ipad A18》\68x106cm\水墨\2014

作品提示一种心理因素。即个体心理对自我和他或她人审视过程中的独自理解。“自拍和他拍”是近几年改变人类社会自我或外界审视的特别现象,智能手机的发现和广为使用对人类社会的认识和生活本质进行了转折性的革命。

作品表达于此,为系列《自拍》《他拍》作品之一。

09缪晓春\《从头再来》\14’22’’\三维电脑动画\2008-2010

《从头再来》是缪晓春在2008至2010年期间完成的新作品,他在这部作品中使用了很多具有决定性意义的新工作方法,作品中涉及到的主题包括:文明发展史中的矛盾冲突、以现代科技为表达形式的人类欲望、文化记忆以及跨文化记忆在应对当下情境时所扮演的角色等。这些主题被整合到一种媒介中,而这种媒介以一种崭新的样式,使我们在经验这个3D空间、观看这些混合了各种生物形态的动画作品时,感受到了种种矛盾、诱惑和骚动。可以预知的是:《从头再来》具有一种令人恐惧的美,同时又令人感到不安和受到诱惑,并以此触碰了那条我们用来处理内心当下的渴望和恐惧的神经。而在此过程中,我们似乎是偶然陷入了某场风波之中,却并不需要对自己进行无意识的无罪辩解,因为这场风波的性质和某次意料之外的、发生在外太空的彗星相撞事件并无差异。

从主题上来看,《从头再来》的出发点是彼得·布鲁盖尔的作品《死亡的胜利》,这部普拉多美术馆的藏品中弥漫着阴郁之气,画面中密密麻麻地挤满了独处的人和拥挤的人群,而死亡以单个骷髅、成群结队的骷髅以及军团的形式出现,它们将生命引向死亡。在将这个场景转为3D影像时,缪晓春还使用了布鲁盖尔的其他作品,例如《堕落天使》和《疯狂的梅格》等。这些作品都偏爱地狱题材,同时,缪晓春还使用了《七宗罪》这幅仅以素描形式存世的作品。我们还可以在缪晓春的这部作品中清晰辨识出拉斐尔壁画《帕纳苏斯山》和《雅典学院》的影子,而对下列画家和作品的指涉则比较隐晦,可能无法被立刻辨认出来:波提切利、西约累利、埃尔·格列柯;一些创作于十九世纪的最著名的画作,如戈雅的《1808 年5月3日夜枪杀起义者》、库尔贝的《奥尔南的葬礼》、籍里科的《梅杜萨之筏》以及卡斯帕·大卫·弗里德利希的几幅风景画。作为对欧洲经典艺术史的补充,缪晓春作品中还出现了代表中国最新科技发展水平和城市现代化进程的图像。总而言之,这部作品是一部大手笔的融合中西文化元素之作——而且,令人惊讶的是,这些存在着巨大差异的艺术、建筑和设计原型等素材被缪晓春如此天衣无缝地融合在了一部时长约14分钟的3D影像作品中。

主要展览:

2018 动态艺术|100件媒体杰作:一部运转着的经典,德国卡尔斯鲁厄ZKM媒体艺术中心

2017 中国,动态艺术,法国安纳西城堡动画电影博物馆

2015 中国8—中国当代艺术大展,德国杜塞尔多夫等八城市美术馆联合展

世代转化的中国创造,丹麦奥胡斯美术馆

2014 未来的回归—来自中国的当代艺术, 美国密歇根布罗德美术馆

2013 第54届威尼斯双年展-未来通行证,意大利威尼斯

2012 第七届亚太当代艺术三年展—山水:1930后的中国影像,澳大利亚昆士兰现代艺术馆

最好的时代,最坏的时代—当代艺术之复活与启示,首届乌克兰基辅当代艺术双年展

2011 中国当代艺术30年之中国影像艺术1988-2011,上海民生现代美术馆

第四届广州三年展启动展,广东美术馆

2010 调节器,北京今日美术馆第二届今日文献展

宏观狂,德国科布伦茨路德维希博物馆

缪晓春—两个大录像,北京今日美术馆

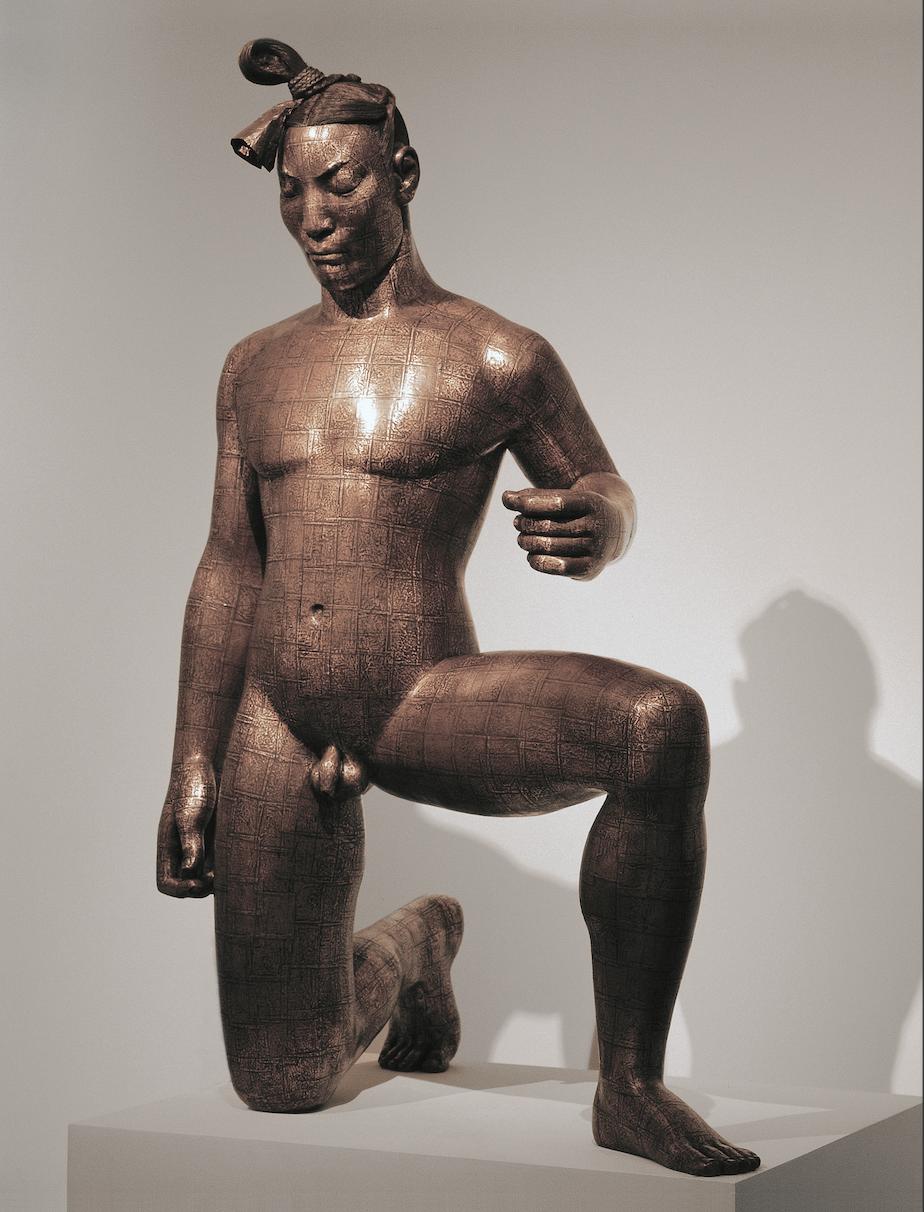

10 李象群\《行者》\500×200×200cm\高铬不锈钢\2012

如果说慈禧还是一个可以有具体形象的符号,那么智者呢?在我看来,哪里会有所谓的标准孔子像?孔子就是一种被历史书写,由文字传承的思想和学说。我的孔子就是这样在历史长河的书写里,一路凌波微步地漂移过来,立在我们的面前,面目不清。他的美髯是披挂的装饰,一双纤纤玉手很漂亮地叠合着。两米高的塑像,上大下小,穿戴的服饰不过是一些处理过的衣纹。满目轻盈里是一种捉摸不透,随时有可能的幻化而去,它强化的是我们为孔子这个符号,多方撷取整合而成的形象的不真实感。或许,任何一个承载孔子的具体形象都会是注定模糊和徒有其表的。我尝试着做一回《皇帝的新装》里那一个口不择言的孩子。

在作品完成的最后,我在它的前方加了一个小枕头,要表达的意思又不一样了。枕头是人们休息的时候才用的,它属于人的一个比较私密的空间,对枕头会有放松戒备的想法,总是想靠上去。看到枕头让人感觉是从沉睡中醒来,充满希望又让人失望。使人不知所措,无从辨别,妙,而莫名也。我把本来应该个人的东西或者把这种东西叫做私欲,就是把个人私欲展现在大家面前让众人来评说。

本来认为这个类似孔子的行者应该是中规中矩的,可是枕头的出现打破了这种中规中矩。我做的作品更多的是想提出一个问题来引发人们的思考,它不会有一个明确的答案,因为每个人面对这件作品肯定都会有不同的思考有不同的答案。

11蔡志松\《故国·颂4#》\手工版\100×65×145 cm\铜板 铜线 树脂\2000-2001

《故国》系列作品开始创作于1999年底,历时16年,分风、雅、颂三个部分,融合了不同地域、不同历史时期的塑造技法,以具像造型与现代材料语言相结合的创作方式,传达了艺术家对历史与人性的关注。

12.展望\《假山石173&174#》\350×200×90cm\不锈钢\2007-2017

《假山石》系列创作始于1995年。通过对自然山石的材料转换和对传统园林的民间称谓“假”字的语义追问,试图寻找当下的社会问题与艺术语言之间的平衡点,它是艺术家目前最有代表性的作品。《假山石》的空壳形式来自于1994年创作的《中山装躯壳》系列,也是艺术家对“观念性雕塑”的具体实践。坚硬的工业不锈钢板材通过“拓”的方法拷贝了自然山石,通过对石头量体裁衣,不锈钢板被分成若干小片,拓出石头的细节后取下,再按照石头的形状拼好。经过焊接,打磨、抛光等工序,最后得到一个与原石一模一样的“真正的假石头”。艺术家每一次都会自己选择石料的形状,以及监督每一件作品的制作细节。镜子般的石头雕塑散发出的反光,迷幻而又当代,在这个后工业文明的大背景中,给人们带来奇妙的蕴含观念的物质感以及过去与未来、自然与人工、变化与间歇、毁灭与永恒自成一体的幻象。

《假山石》作品系列收藏于全球各地重要艺术博物馆,公共空间及私人机构。

13.谭勋\《彩虹7#》\230cm×150cm×190cm\彩钢板 铆钉\2017

最近北方的“环保风暴”致使我位于天津的工作室面临着搬迁的囧境,算来在这里也有十年光景,2008年我的个展也是以这里的名字命名的,“李明庄计划”的开始也成就了我三十岁以后的创作面貌!“李明庄”位于天津北部,这里到处弥漫的排污河气息,混杂着城乡结合部特有的味道,随处是临时的、混乱的、浑浊的、嘈杂的,就连路边的植物也带有一种病态的气质,厚厚的灰填满了这里任何一个缝隙。

和许多城乡结合部一样,这里的另外一个显著的特征是“彩钢板”铺天盖地的使用,彩钢板特殊的性质使这里永远处于暂时与临建的状态。刺眼的蓝、蒙着灰的高级红……今年的11月格外寒冷,在最后的这个月里,我用彩钢板塑造了工作室内的几块石头,以示纪念。

14.申红飙\《大牛士1》\650x230x300cm\锻不锈钢化学着色\2011

作品表现人与自然的关系,体现力的较量、征服与抗拒。艺术家用牛是作为“自然力”的象征来表现,牛被表现得壮硕无比,充满野性的力量。塑造的人物虽然是典型的蒙古人形象,但不是某个具体的人,而是一个具有民族群体的象征性符号。作品表现蒙古族体育文化形态的场景,人和牛的关系构成一种从征服与抗拒的冲突关系,到被驯服、被利用的和谐关系。